Il museo d’Orsay porta in tour 100 opere per riflettere sulla crisi climatica

Da tempo la cultura si interroga su come fare la propria parte nella lotta al cambiamento climatico. Una provocatoria sveglia è arrivata al mondo dell’arte, anche da gruppi ambientalisti come Ultima Generazione e Extinction Rebellion, che hanno preso di mira con vernici o minestre, simbolicamente, alcune opere immortali come la Gioconda.

D’altra parte, la chiamata a praticare una certa narrazione sulla crisi climatica – volta all’azione più che alla ritirata nel catastrofismo, o peggio, nel negazionismo – sembra ancora più urgente oggi, al tempo del “drill, baby drill”.

di Nicoletta Fascetti Leon

.jpg)

L’interno del museo d’Orsay a Parigi. Immagine © Tim Wildsmith su Unsplash

A fornirci un elaborato esempio, ci ha pensato il museo parigino d’Orsay, con l’iniziativa “100 Œuvres qui racontent le climat”. Un progetto definito “un’operazione nazionale”, che ha coinvolto esperti di climatologia e biodiversità, insieme a curatori del museo, per portare in viaggio in tutta la Francia, da marzo a luglio 2025, una selezione di opere volte a riflettere sul legame dell’arte con il territorio, la scienza e il clima.

La galleria che porta la firma di architetti italiani di fama mondiale, nota come il museo degli impressionisti di Parigi, propone, dunque, un progetto in cui scultura, arte grafica, pittura, fotografia, disegno architettonico e arte decorativa sono chiamate a raccontare le origini delle sfide climatiche per sensibilizzare il pubblico e stimolare all’azione. Un programma volto a “coniugare ambizione culturale e responsabilità ecologica”, che non si limita alla sola ricerca dei contenuti, ma si confronta anche con la riduzione degli impatti. Sylvain Amic, presidente del Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, spiega: “Il museo d'Orsay si impegna a limitare l’impatto ambientale di questa iniziativa privilegiando materiali di origine biologica e riutilizzabili per l'imballaggio delle opere, ottimizzando i percorsi di trasporto attraverso raggruppamenti regionali e promuovendo, ove possibile, l’uso di biocarburanti”.

Alfred Sisley, L’inondation à Port Marly, 1876, olio su tela 60 × 81 cm. Lascito Conte Isaac de Camondo, 1911. Immagine © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

I cento capolavori (Corot, Manet, Monet, Delacroix, Rousseau, etc.), provenienti da diverse collezioni custodite in quella che fu la Gare d’Orsay, selezionati per la loro capacità di dialogare con il sapere scientifico e l’attualità, testimoniano principalmente gli effetti dell’industrializzazione e le trasformazioni ambientali, iniziate nel XIX secolo. Alcune di queste opere saranno presentate in 31 musei di 12 regioni francesi, attraverso mostre, conferenze e workshop, altre faranno parte di un percoso tematico nello stesso museo d’Orsay, mentre tutte insieme daranno vita a una pubblicazione con analisi di esperti e curatori, diretta da Servane Dargnies-de Vitry, curatrice capo al Museo d’Orsay.

Alexandre Sergejewitsch Borisoff, Les Glaciers, mer de Kara, 1906, olio su tela, 79 × 124 cm. Donazione Alexandre Sergejewitsch Borisoff, 1907. Immagine © GrandPalaisRmn (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

I collegamenti tra le opere e l’attuale crisi climatica sono a volte allusivi, altre particolarmente espliciti. Alcuni dipinti, per esempio, saranno esposti nei luoghi direttamente colpiti dai disastri climatici. È il caso de L’inondation à Port Marly di Alfred Sisley, che sarà ospitata a primavera nel museo di Girodet, a Montargis, città devastata dalle alluvioni provocate dal fiume Loing nel 2016.

In particolare questo museo della Loira, tuttora impegnato nel recupero delle sue collezioni gravemente danneggiate durante l’inondazione di 9 anni fa, vuole mettere in relazione presente e passato, in un percorso che accosta il lavoro di Sisley del 1876 –dipinto durante un’inondazione della Senna - alla propria collezione Maximilien Luce restaurata, insieme alla memoria delle alluvioni del territorio.

Claude Monet, Le Jardin de l’artiste à Giverny, 1900, olio su tela, 81,6 × 92,6 cm. Dazione, 1983. Immagine © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Dalle catastrofi locali ai problemi globali, le opere sono messe a dialogo con il territorio della provincia francese. Il museo marittimo nazionale della Marina, per esempio, ospita opportunamente nel castello di Bert, noto porto di esplorazioni polari, l’olio su tela Les Glaciers, mer de Kara. Un dipinto che raffigura dei ghiacciai azzurri privi di qualsiasi presenza umana, realizzato nel 1906 da Alexandre Sergejewitsch Borisoff (1866-1934), pittore, scrittore ed esploratore russo delle regioni polari. La mostra dal titolo “De Brest à l’Arctique”, sarà a Brest da aprile a luglio.

Jean-Charles Cazin, Les Quais, tra 1885 e il 1890, olio su tela, H. 32,5 ; L. 46,0 cm., Acquisto, 1991. Immagine © GrandPalaisRmn (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

I pittori impressionisti sono noti per il lavoro en plein air. Preferiscono portare il loro cavalletto in mezzo alla natura e alle persone, come nel caso di Monet, che cattura la diversità e la bellezza della flora del suo giardino, esempio di un equilibrio naturale ricco e vario. Ed è proprio un inno alla natura la mostra “Il linguaggio dei fiori”, che il museo Louis Médard presenterà da aprile a settembre a Lunel (20 km da Montpellier), con ospite d’eccezione proprio Le Jardin de l’artiste à Giverny di Claude Monet. Per l'artista, il giardino di Giverny rappresenta una fonte di ispirazione, ma anche un vero e proprio laboratorio vivente, dove osservare le interazioni tra piante, luce e stagioni. Questo lavoro risuona come un omaggio alla ricchezza della biodiversità e all’equilibrio degli ecosistemi, da preservare per le generazioni future.

Eugène Delacroix, Chasse au tigre, 1854, olio su tela, 73 × 92,5 cm. Lascito Alfred Chauchard, 1910. Immagine © Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

La natura è generosa, ma l’uomo può essere rapace. La nostra specie è responsabile, infatti, attraverso le sue scelte di produzione, di consumo e di stili di vita, della massiccia scomparsa di suolo. Per esplorare questo tema, a Dijon, nel giardino dell'Arquebuse, il museo di storia naturale ospiterà otto opere del d'Orsay, con una mostra dal titolo il “Sols vivant”, da aprile fino a gennaio 2026. Tra le opere, la tela Les Quias del naturalista Jean Charles Cazin, in cui il progresso modifica non solo la vita dell’uomo, ma anche lo spazio e il colore del paesaggio. Il tema dello sfruttamento del suolo sarà trattato durante tutto l'anno dal museo di Dijon attraverso diverse azioni, tra cui incontri con esperti, progetti didattici e artistici.

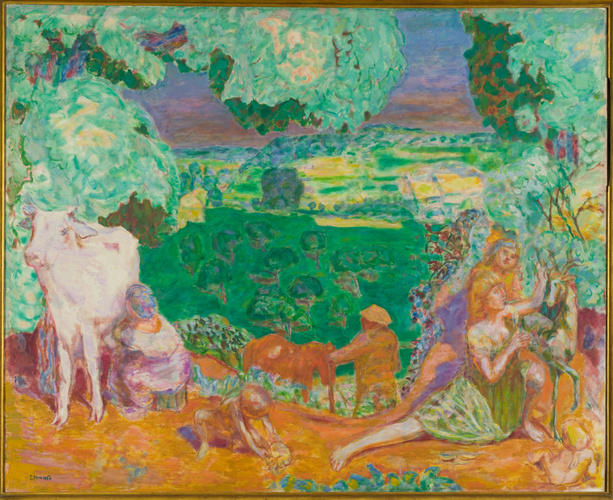

Pierre Bonnard, La symphonie pastorale, entre 1916 et 1920, olio su tela, 130 × 160 cm. Donazione, 2009. Immagine © Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt

I prestiti eccezionali delle opere del museo d’Orsay diventano, dunque, un’occasione per gli istituti museali della provincia francese, e per i loro pubblici, di approfondire e riflettere su uno dei tanti temi che si affacciano nell’esplozione del rapporto uomo-natura. Se la famosa Chasse au tigre di Eugène Delacroix, al museo Crozatier a Le Puy-en-Velay da marzo a luglio, è motivo di riflessione sul tema della caccia e delle specie selvatiche sterminate dall’uomo, La symphonie pastorale di Pierre Bonnard, ospite del museo Bonnard di Cannet da marzo a giugno, invita a prendere coscienza della fragile bellezza della natura e a riflettere sul suo ruolo cruciale nella nostra esistenza. La luce soffusa e i colori vivaci della tela di Bonnard creano una sensazione di calma che invita l'osservatore a immergersi in questa pace. Ispirata dalla filosofia di Spinoza, l'opera raffigura una natura che non è uno scenario, ma un attore essenziale dell'esistenza umana, un luogo di equilibrio e realizzazione.

Un luogo in pericolo, che si può ancora salvare.